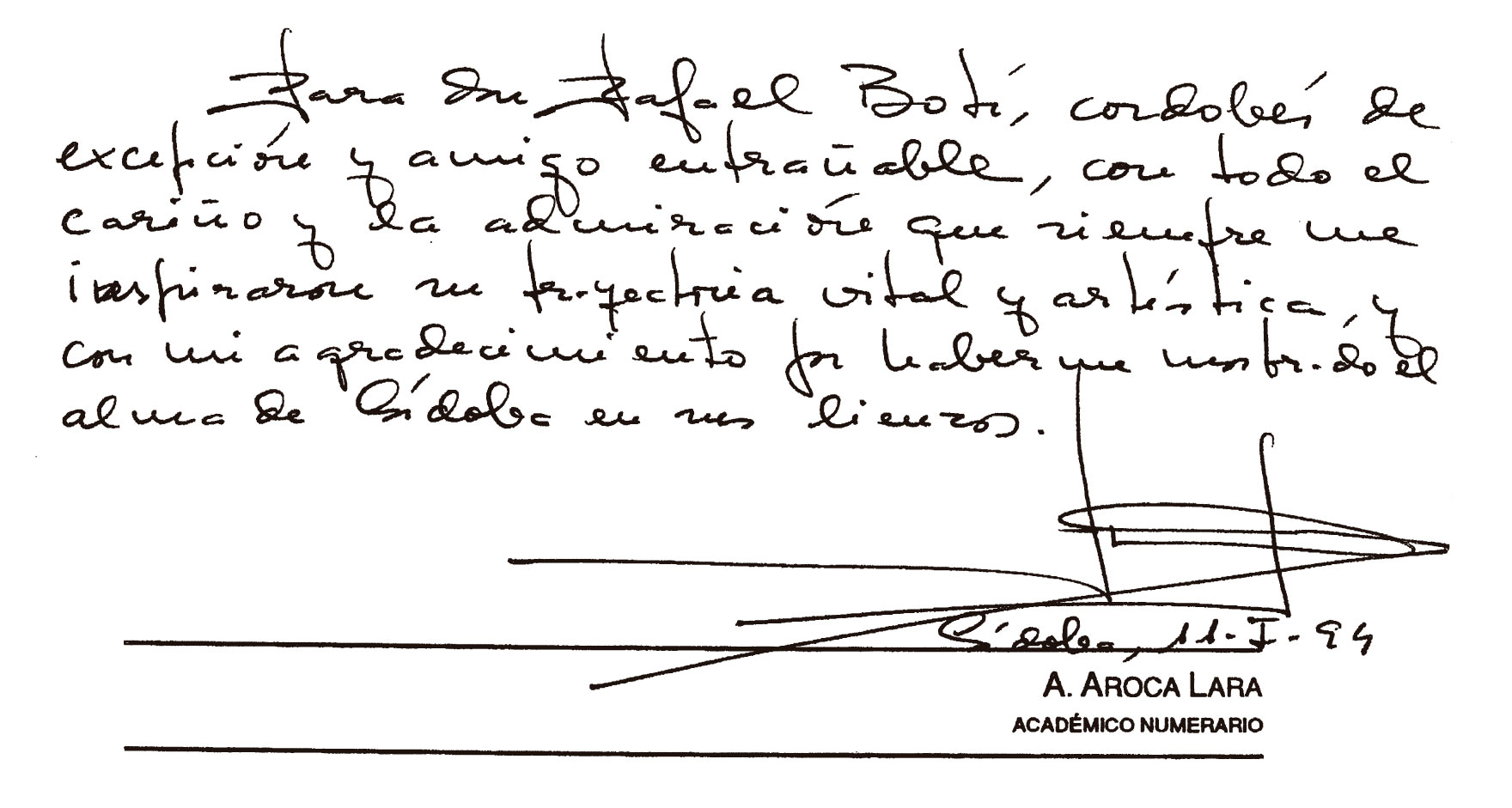

Ángel Aroca LaraDirecor de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Nobles Artes de Córdoba

Ángel Aroca, Rafael Merino, Alcalde de Córdoba, y el hijo de Rafael Botí en el acto de inauguración de la plaza dedicada al pintor, el 16 de octubre de 1996.

EL PATIO CORDOBÉS EN LA PINTURA DE RAFAEL BOTÍ

«Corría entre tus riberas un agua más generosa que el Eufrates y el Tigris, que el Nilo y aún que el río del Edén. Regada estabas por la lluvia de la vida, y con ella medraban y se esponjaban tus arriates.»

Ibn Suhayd de Córdoba

Elegía a las ruinas

de la Córdoba omeya

¡Ay, cómo he llegado a envidiarte, Ibn Suhayd alAndalusí! ¡tú, al menos, tuviste la dicha de recordar. Ahora, después de un milenio, cuando ya no nos queda ni el rastro polvoriento de la dispersión, ¿a quién habremos de preguntar por los patios agarenos de Córdoba? ¿quién nos dará noticia de aquellos recintos, íntimos, deleitosos, embriagados de la generosidad exhalante del jazmín? ¿quién podrá hablarnos de sus tapices ondulantes de narcisos, recamados de nenúfares, como lunares en la piel blanca de una muchacha? ¿quién del lacerar persistente de los surtidores en el espejo de la alberca? ¿quién puede hoy ni siquiera soñar con las gacelas –tú las viste– lozaneando entre los laureles?

¡Ay, poeta amigo!; después de la fitna, Córdoba padeció las invasiones de las gentes de Berbería y la definitiva conquista de los castellanos –¡Dios se apiade de ellos!–. ¡Qué habían de saber los guerreros de la estepa de fuentes y arrayanes! Definitivamente, nadie entre los de mi tiempo puede darme noticia de aquellos recónditos templos del sensualismo. Si quiero intuirlos, he de franquear las cancelas actuales de Córdoba, he de entrar en los patios nuevos de esta ciudad vieja, donde, venturosamente, aún planea tu espíritu, y el de Ibn Hazm, y el de AshSarif alTaliq, y el de Ibn Zaydun.

Sólo el Jazmín ha de darme noticia precisa de su aroma; sólo el desasosiego del agua –la misma que saltó en Medina Zahira y corrió en la Arruzafa– puede hablarme de sus rumores; sólo el boscaje del azahar me trae los ecos de aquellas plácidas umbrías que os rescataron del sol canicular; sólo la grácil silueta de la palmera que preside este patio, que hoy nos acoge en Viana, me permite intuir el alcance de la melancolía del principe omeya.

Ahora, Ibn Suhayd, Córdoba ya no aspira a ser faro de Occidente; se conforma con ser una ciudad casi pequeña, abarcable, humana. Su paisaje urbano, proporcionado y escueto, es escaparate de la discreción de sus gentes, de esa austeridad que, al decir de Juan Bernier, en Séneca fue teoría y en el cordobés es práctica. García Lorca la ha visto lejana y sola, ideal para morir. Mira por dónde, al cabo de los siglos, Federico habría de ponerse de acuerdo contigo porque tú también quisiste que te enterraran en el jardín cordobés de tu amigo AlZayyali. Realmente no hay mejor destino para nuestros despojos que el darnos a los mirtos. A mí, quizá porque estoy empeñado en soñar con vosotros, los poetas, esta Córdoba se me antoja olvidada y complacida en el olvido, viviendo el presente de puntillas para no contaminarme de la alharaca sevillana del noventa y dos. La veo, en definitiva, como una ciudad en la que vale la pena vivir porque todavía puede ofrecernos una calidad de vida que, de algún modo, conecta con la de aquel siglo dorado que conociste; y los patios, no cabe duda, juegan un papel fundamental en la gratificante existencia del cordobés.

Los patios cordobeses de hoy no son ya recintos celosamente guardados, sino discretamente proyectados al exterior a través de sus cancelas, siempre francas a la mirada del curioso; en esto son más romanos que moros, pero el hálito sensual que supiste insuflarles se mantiene vivo.

Sus olores son vuestros olores, sus rumores son también los vuestros, en ellos trepa el jazmín y sigue cimbreándose el narciso. Ni siquiera en los populares, quizá los más sugestivos, ha muerto el espíritu refinado y voluptuoso de Ziryab, simplemente se ha transformado en el gusto impetuoso de la cordobesa de barrio que convierte el puchero viejo en maceta, porque lo que importa no es el tiesto, sino el estallido sangrante del clavel o el verde exultante de la mata de albahaca.

A ti, Ibn Suhayd, que me has permitido atisbar entre la celosía de tu nostalgia el esplendor de los patios de la Córdoba omeya, quiero conducirte por los de mi tiempo. Mas no he de ser yo, ¡pobre de mí!, quien te los muestre. Mereces que lo haga otro poeta –en este caso del pincel– que, como tú, ama ansiosamente su tierra; tanto, que setenta y cuatro años en la diáspora no han mermado en un ápice su cordobesismo. De él, de Rafael Botí, ha dicho Paco Zueras que es «poeta por cualquier lado que se le mire… un poeta sin trampa retórica, poeta que se dice a sí mismo en pinceladas como podría decirse en versos». Y Antonio Merlo, ante su primera exposición individual en Madrid allá por el año veintisiete, no dudó en afirmar: «Córdoba tan zarandeada por sus artistas cegatos, tan mal comprendida, tiene ahora un pintor de sus campos maravillosos». Efectivamente, este poeta incuestionable del óleo y la esencia de trementina, este cordobés asombrosamente joven, que nació con el siglo pero se ha negado a envejecer con él, ha pintado la sierra de Córdoba, esta sierra surcada por regatos de agua, «aún más generosa que el río del Edén», que antes de buscar la ribera del Guadalquivir salta en nuestros patios; pero también ha pintado el paisaje austero y varonil de esta ciudad, cuyas calles desnudas, apenas importunadas por el artificio de la forja, esconden –¡nadie lo diría!– el sensualismo delirante de sus patios; y ¡cómo no!, Rafael Botí, en su deseo ferviente de llevar a los lienzos el alma de Córdoba, ha pintado los patios mismos, tanto en su versión popular como aristocrática, y los ha mostrado a las gentes de acá y allá y ha favorecido su dispersión para que el palacio de Idria o la casa del coleccionista más modesto puedan permitirse el lujo de un patio cordobés; y hoy, estos cuadros son como ventanas abiertas, por las que Córdoba, siempre generosa, se brinda al extraño, aun en aquellos perfiles más íntimos que procura recatar a los suyos.

Basta seguir el rastro de la obra de Botí para advertir hasta qué extremo caló en él su ciudad. Sus ojos, cansados de mirar, abrumados tras más de noventa años sin reposo, siguen llenos de Córdoba; de aquella Córdoba que correteó de muchacho y ha idealizado en la distancia. Es difícil –quizá porque lo cotidiano es transparente– conocer y sentir Córdoba desde dentro como la conoce y siente en la lejanía el decano de nuestros pintores.

«Rafael Botí», escribe Campoy, «ha pintado Córdoba, Madrid, París, la primavera siempre nueva de su jardín de Torrelodones, Mediterráneo, Córdoba entre todas estas ocasiones, Córdoba siempre». Así es, no cabe duda, «Córdoba siempre» porque, entre los frecuentes viajes del pintor a su solar, no ha habido uno en que no haya instalado su caballete en algún patio o tomado el apunte fugaz de una calleja; y, cuando no ha podido venir a Córdoba, la ha buscado con avidez en su entorno. Es evidente que el silente eco de los patios callados de Córdoba se enseñorea en sus rincones del Museo Romántico o de las casas de Iván de Vargas y Lope de Vega, que la savia enardecida del Sur fluye en la eclosión primaveral del Jardín Botánico, El Retiro o El Tomillar. La casa del jardinero es una almunia cordobesa, y las Petunias, sean de donde sean, y los Narcisos, florecidos en Torrelodones, los he visto en el Campo Santo de los Mártires.

Si a todo esto añadimos que Rafael Botí es un cronista veraz, que ve nuestros patios como cerrados paraísos a los que no es lícito acceder, que se acerca a ellos con la unción reverente del Angélico, temblando de emoción porque le desazona contaminarlos, convendrás conmigo, Ibn Suhayd, que he elegido bien. ¡Nadie podría darte noticia más ajustada de los patios de Córdoba!

Ahí tienes el patio de la Mezquita mayor tal como lo ha visto el pintor en 1973; su fuente es un remedo barroco de aquellas en que os purificabais antes de la oración; el sol abrasador, las lluvias y los vientos arruinaron los toldos hace siglos; los naranjos son cristianos; y de los olivos, laureles y cipreses que mandó plantar el primer califa, sólo queda el testimonio retorcido y doliente del olivo que ves entre el pilar y el surtidor. Dios, en su infinita grandeza, ha permitido que llegara a nosotros este testigo para que reconozcas mejor el patio de tu aljama, y ha dotado a Botí de esa fina intuición, de esa capacidad para huir del tópico y calar en la esencia, que le ha aconsejado darle rango de protagonista en su Fuente del Olivo.

Es curiosa la predilección de nuestro artista por lugares, como el Patio de los Naranjos, en los que, ya de espaldas al ritmo vital de la urbe, se intuye la presencia de la divinidad. Dicha preferencia se manifiesta en obras como Entrada de las Ermitas (1925) o La puerta del Convento de Santa Isabel (1929) y, sobre todo, en sus lienzos de la Plaza de Capuchinos (1970 y 1978).

Permíteme, amigo mío, reposar un instante en este «Rincón de luna y muerte, traspasada…», que, aunque no es propiamente patio, siempre se me antojó compás conventual; sosiégate en su paz. Ni el jazmín, ni el rosal, ni siquiera el azul de la glicina osarían enturbiar el ascetismo de estas calles de plata. Aquí no cabe más exorno que el hielo de la muerte, el dolor y el silencio; hasta el Credo que busca la indulgencia ha de susurrarse, hasta la hierba que crece entre las piedras debe contenerse.

Entre estos ámbitos de frontera entre lo sagrado y lo profano se cuenta el patio del santuario de la Fuensanta. En 1947 Botí lo eligió como tema de su primer lienzo y retrató el espacio escueto, casi monacal, que separa el pórtico del jardín. Ocho años más tarde y con una paleta jugosísima volvió para pintar la alberca. Supongo, Ibn Suhayd, que pese a la cruz, no te será difícil reconocer los patios de tu Córdoba en este estallido cromático, es esta atmósfera preñada de aromas y rumores… ¿Oyes un pájaro? Es el que, según José Caballero, siempre canta en los cuadros de Rafael Botí; el que, en opinión de Ramón Faraldo, no canta, escucha, aprende a ser pájaro.

Botí, cuando piensa en Córdoba, lo hace a caballo entre eros y thanatos. En 1960 se llegó a la calle Almonas para pintar su Patio de Córdoba, empedrado, silente y pulcro, presidido por la sobria elegancia de la melancolía que sólo es patrimonio de los pueblos de casta; y al año siguiente vino al palacio de Viana para perpetuar el verdor de la pérgola aristocrática del Patio de la Madama, que volvería a ser tema de otro de sus cuadros en 1982. Dicha dualidad no ha pasado desapercibida a Antonio Gala, que ha dicho; «Admiro profundamente –no tengo otra manera de admirar– la pintura de Rafael Botí, porque ha conseguido un evidente paralelo con mi Andalucía, que es la suya: alegre, en cuanto sabe que no morirá nunca; melancólica, en cuanto siente nostalgia ante lo que es, de lo que fue y de lo que debió ser».

Sin salir de Viana, en el Patio de las rejas de Don Gome (1963), el pintor testimonia ese acercamiento reverente a las cosas, que tanto ha elogiado la crítica. Todo está en su sitio, irreprochable y simétricamente dispuesto: los arriates, tamizados de banderita española; revistiendo los muros, naranjos, bergamotas y algún que otro limonero; el candor de la centáurea, derramado sobre viejos pedestales de piedra; las gitanillas, en la fuente; los geranios, escalonados en los poyos del fondo… Botí, con esa preocupación idealizante que llevó a los griegos a mejorar la obra de los dioses, se ha limitado a eliminar la hoja seca del pavimento, a levantar la maceta que volcaron los gatos y a ponerla donde debe estar.

No cabe duda, amigo Ibn Suhayd, que en los patios actuales de Córdoba pervive el sensualismo de los vuestros. Advierte su contraste con el Patio manchego (1938) que también pintó nuestro artista, sobre un pequeño cartón, en el tiempo fatídico de nuestra última fitna. Entonces Botí se hallaba traumatizado por el bombardeo de su casa y había perdido las ganas de pintar; durante un lustro, sólo hizo este cuadro. Mas no fue el estado anímico del artista lo que propició la diferencia. Si lo miras atentamente, verás que está pintado con la misma reverencia, con idéntico candor e incluso con la misma alegría que sus patios cordobeses.

Andalucía –tú bien lo sabes– es una tierra pródiga, y el pueblo andaluz, por sabio y por viejo, tiende al hedonismo. La Mancha, por el contrario, es dura y cicatera, ¡si lo sabré yo!, y sus gentes apenas si conocen de lujos y artificios. Nada es superfluo en este patio de la estepa; todo tiene su función: el viejo olmo ha de mitigar el sol abrasador de los agostos, el tonel desechado en la bodega guarda ahora la lejía de ceniza y hasta las briznas de hierba que crecen en las llagas del empedrado sirven de alimento a la gallina. ¡Qué diferencia entre los cuidados macizos de geranios de los patios cordobeses y este montón informe de macetas!

En su Patio de la Judería (1972), el pintor nos da noticia de los incomparables patios de vecinos de Córdoba, con sus muros siempre enjalbegados y llenos de gitanillas derramantes. «En estos patios cordobeses de Rafael Botí», dice Antonio M. Campoy, «poetizan su secreto las tres culturas de Córdoba: la judía, la cristiana, la árabe. Un silencio milenario cobija estos patios llenos de sosiego, pulcros, frescos, iluminados por cielos siempre benignos».

¡Los patios! ¡Siempre los patios cordobeses, como una constante en la obra de Botí! En 1981 pinta La fuente del Patio del Museo y, en 1990, nos ofrece otra versión del mismo recinto. Este último cuadro y Las cañas (1945), que también parecen plantadas en el arriate de un patio cordobés, forman parte de los fondos de nuestro Museo de Bellas Artes.

En su Patio antiguo (1982) –mudéjar por más señas–, el artista retrata con cierta libertad el segundo de los patios del Archivo Municipal. La tela, integrada hoy en la colección de los Duques de Alba, es un bello exponente de la pureza de visión de Rafael Botí, de su natural disposición a dignificar todo lo que pinta; en ella se enseñorean el orden, la armonía simétrica de los griegos, la pulcritud, el candor y esa capacidad sugerente y evocadora que tan útil nos ha sido en nuestro deambular por los patios de Córdoba.

Sí, Ibn Suhayd, los patios, siempre los patios en la obra de este cordobés, al que Dios parece haber tocado con su mano, pues le ha permitido hacerse adulto sin adulterarse. Los patios, siempre los patios, y, de vez en cuando, algún rincón de la trama urbana de la ciudad, como La fuente de la calleja del pañuelo (1988), tan recoleto, tan íntimo como un patio, donde Córdoba –la tuya y la mía– se dio y se sigue dando en este brindarnos a la flor de la calle rumores y olores de los cerrados paraísos de sus patios.

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE CÓRDOBA. 1991.