Antonio Manuel CampoyMiembro de las Asociaciones Nacional e Internacional de Críticos de Arte

Con su hijo y Antonio Manuel Campoy en la exposición que se celebró en la Galería Ansorena. Madrid, 1987

RAFAEL BOTÍ: SINFONÍA PICTÓRICA

Hace muchos años que conozco al maestro Rafael Botí. Como a sus condiscípulos Pepe Caballero, Manuel Caneja y Juan Antonio Morales, conocí a Botí en los queridos alrededores de don Daniel Vázquez Díaz, en horas felices de nuestro arte. Rafael Botí, ya estrenados sus noventa y un años, está en ese instante que la larga vida reserva a sus elegidos: en el instante del supremo y decantado esplendor. Los artistas que han de vivir poco aprovechan, instintivamente, su mañana para hacer su obra (Rafael, Fortuny, Modigliani). Los que han de vivir mucho (Tiziano, Goya, Monet) hacen su obra sin prisa, presintiendo que la tarde de su vida será larga y espléndida. Como la tarde del maestro Rafael Botí.

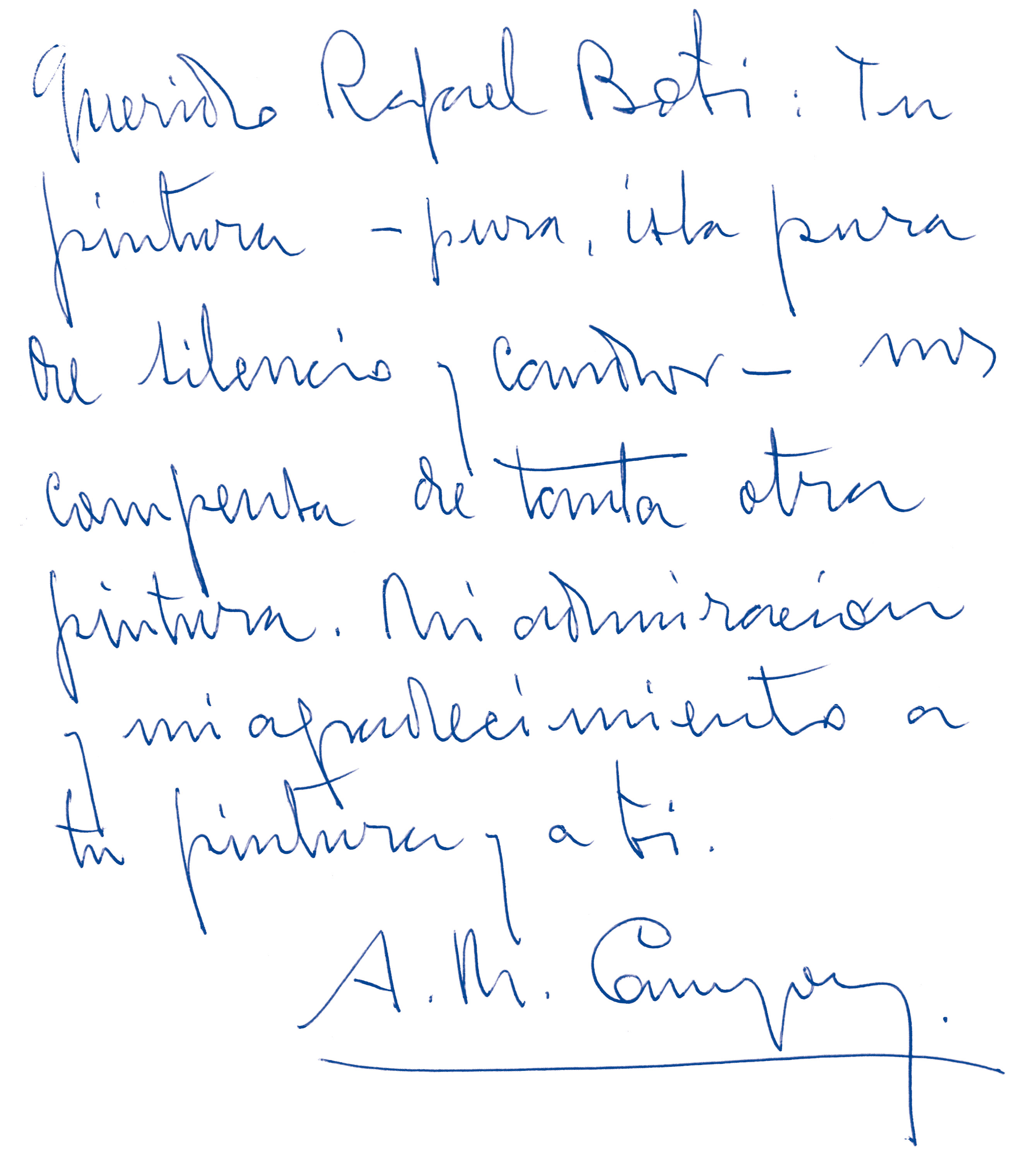

A.M.C

I. Allegro cordobés appassionato

“¡Oh fértil llano, oh sierras levantadas, que privilegia el cielo y dora el día! ¡Oh siempre gloriosa patria mía ...”

LUIS DE GÓNGORA

El pintor Rafael Botí es cordobés, y esté donde esté, y pinte lo que pinte, el pintor Rafael Botí está siempre en Córdoba y todo lo que pinta de Córdoba es. No importa que esté, tantas veces, ¡ay!, lejos de su ciudad, en Madrid, en París, orillas del Mediterráneo. No importa. El está en Córdoba y Córdoba va con él. Una y otro se acompañan inmarcesiblemente. El pintor lleva en los nidos del corazón y del oído sus campanas, y lleva en los ojos su claridad. Su vida, toda su vida es un huerto de recuerdos cordobeses, de canciones, de voces familiares, de plazuelas, de lindas muchachas lejanas, de toreros, de un bosque prodigioso de columnas multicolores. Para el pintor, Córdoba permanece eternamente iluminada, de día por el sol, de noche por las doce mil lámparas de la Mezquita. George Ticknor, que conoció en Córdoba al joven duque de Rivas cuando éste era pintor, cuenta que era costumbre robar las vigas de alerce de la joya musulmana para hacer vihuelas. Pues esas vihuelas las tiene el pintor Rafael Botí en su jardín de Torrelodones, y en las noches de luna clara las toca Paco de Lucena, dándole al jardín serrano del pintor un aire cordobés de Café del Recreo que hace maullar a la gata de Botí tal como Trini La Parrala entonándose una saeta cuartelera. Esté donde esté, y pinte lo que pinte, Rafael Botí pinta siempre en su ámbito cordial de Córdoba. No como otros pintores cordobeses, que se sirven de su ser para hacer cosas forasteras al alma original. “Habéis puesto lo que se ve en todas partes, en lugar de lo que no se ve en parte alguna”, dijo el Emperador Carlos a los que habían vulnerado la belleza de la Mezquita para remedar en ella una catedral.

Pintar lo que se es, lo que originariamente se lleva dentro, se esté donde se esté. Pablo Picasso, en Barcelona, en el Bateau-Lavoir, en Antibes, será siempre el andaluz mediterráneo que es. Sert, vecino suntuoso de la rue de Rivoli, nunca dejará de ser barcelonés; Zuloaga, en el corazón de Castilla, en los toros, junto a la condesa de Noailles, es el irreductible vasco de Eibar; Benjamín Palencia es pura Mancha, y pura Mancha son Gregorio Prieto y Antonio López García, y Madrid hasta el tuétano es Eduardo Vicente, y tan catalanes como son Miró, Dalí y Tàpies, y tan baturro don Francisco de Goya. Tan universales precisamente porque están enraizados en su ser, esencializados en la tierra que inicialmente los informó y puede que hasta los determinara. Ahora, al cabo de los años, vuelve a considerarse lúcida la teoría de Hipólito Taine sobre el desarrollo del artista en su medio, propuesta en el famoso símil de las semillas y las plantas. Semillas y plantas cordobesas son Julio Romero de Torres y Rafael Botí, cierto que sin relación temperamental ni temática alguna. Son muchos distintos, pero mundos cordobeses, y no sé, no sé, qué pueda ser más medularmente cordobés, si “EI poema de Córdoba” de Julio, o si alguno de esos patios recónditos de La Judería que ha pintado Rafael.

Porque, en definitiva, lo que ha pintado Julio Romero de Torres es el pathos de su ciudad latina, judía, mora y cristiana, y lo que Rafael Botí ha pintado ha sido el eros de su ciudad milenaria, sin retórica, sencillamente, quizá con buen humor, con gravedad también. Porque Córdoba tiene –lo tiene Andalucía– un talante dual que inclina al cordobés, cuando menos se espera, al humor y a la gravedad, al buen humor y a la seriedad más honda, que son los componentes intrincados de su espíritu, puede que tan confundidos que nunca sabemos bien cuando bromea un cordobés o cuando llora. El mismo Séneca lleva a veces su estoicismo tan extremadamente que es difícil saber si filosofa en serio o si hace humorismo, como Rafael Botí cuando está entre amigos: ¿“Qué importa que falte un pedazo de pan a quien no le falta la posibilidad de morir”? Sentencia senequista que lo mismo puede ser un emblema de la resignación, un chiste o una soléa. Tampoco se sabe cuando don Juan Valera admoniza o se cachondea, ni quien es más don Luis de Góngora, si el que hace bellaquerías detrás de la puerta con la hermana Marica, o si el que hace pacer al toro primaveral estrellas en campos de zafiro.

Es posible que a Romero de Torres, sin que le sobre nada, pueda faltarle una pizca de ironía. Su mundo acongojado y tan inquietantemente sensual adolece de una ausencia de sonrisas, de donde es pertinente convenir en el predominio de lo judáico en Romero de Torres, un mundo, una estética en este caso, cuya genealogía nos llevaría a Pablo de Céspedes, a Bartolomé Bermejo y al perplejo Maimónides. El eros sonriente de lo cordobés tiene, por el contrario, una genealogía latina, salpicada de sales ática tan localizable en Lagartijo cuando empuñaba los rehiletes para poner banderillas, en el don Juan Valera de sus novelas evocadoras de la primavera cordobesa, y en el Rafael Botí que quita penas a las jarchas hebreas de los patios de Córdoba al llenarlos de claridad y de flores. No es, claro está, que Rafael Botí haga humorismo en su pintura, pero tampoco hace gravedad de luto aliviado. La sencillez expresiva de Botí es muy latina, y hay en esta sencillez algo inconfundible de cordialidad cristiana, algo exactamente cordobés.

Podría hacerse la glosa más cabal de la pintura de Rafael Botí haciéndola, casi literalmente, de Córdoba. Intelectuales y consumidos en la piedad llama El Edrisi a los cordobeses, que están dotados de un carácter amable, de las maneras más distinguidas (Lagartijo banderilleando, don Juan Valera haciendo de seda la pellica de Dafnis, Botí soleando un patio de San Acisclo, Antonio Gala portando, como un báculo, su bastón). Pero Córdoba, en Rafael Botí, tiene algo así como el pudor de su monumentalidad y se complace en aparecer lisa y llanamente popular, íntima. Marcial, en su alabanza del Alcázar de Córdoba, madrigaliza el plátano que se yergue en medio del magnífico palacio. También Rafael Botí destaca en su visión cordobesa el brocal florido de un pozo, un árbol, una maceta, se presentiría que prefiriéndolos al esplendor arquitectónico de su ciudad opulenta.

Dice Antonio Gala que, “si tuviese que reducir a cuatro las características de lo cordobés, elegiría: sabiduría, austeridad, parsimonia y desdén. Pienso que las cuatro están presentes, iluminándola e iluminándonos, en la pintura de Botí. Una sabiduría que es el costoso coronamiento de un silencio, de una sencillez de percepción y de una transparencia vehicular; él ve, y nos comunica humilde y fraternalmente lo que ha visto. Una austeridad que renuncia a lo pintoresco, a lo accesorio, a lo excesivo y gesticulante y vocinglero: lo que él nos dice, nos lo dice con palabras mayores, que son las que todos entendemos. Una parsimonia que consiste en la ausencia de apremios, o sea, una parsimonia frente a los demás y también frente a él mismo: su obra crece, cada una, igual que crece un árbol e igual que crece un trino: con naturalidad, sin crispaciones. Un desdén apoyado en el menosprecio por lo ruidoso y por lo artificioso, por la frágil novedad y por los oropeles, por el alarde y la recompensa: la sinceridad no se improvisa en arte”, y termina Antonio Gala: “Admiro profundamente –no tengo otra manera de admirar– la pintura de Rafael Botí, porque ha conseguido un evidente paralelo con mi Andalucía, que es la suya: alegre, en cuanto sabe que no morirá nunca; melancólica, en cuanto siente nostalgia, ante lo que es, de lo que fué y de lo que debió ser. Admiro a Rafael Botí porque pinta de puntillas para no interrumpir a la belleza, y no alterar la música, y no desvanecer la soledad sonora de su mundo. Admiro de corazón a Rafael Botí, porque su pintura –tal como le es dada y tal como él la transmite– es un acto de amor. Como todo, en el arte y en la vida, tendría que ser siempre”.

¡Qué resonancia tan senequista en el elogio de Antonio Gala! Elogio cabal de una pintura senequista tambien, de un pintor en el que la elegancia es puro estoicismo. “Si el senequismo tuviera una estatua –ha dicho Juan Bernier–, ésta se llamaría Rafael Botí. Mármol escueto y vivo, de serenidad cromática, refleja como nadie la pura naturaleza en su lírico manantial de hermosura y de ensueño”. Dice Antonio Gala que la pintura de Botí es melancólica “en cuanto siente nostalgia, ante lo que es, de lo que fué y de lo que debió ser”. Nostalgia, sí. Toda Córdoba es nostalgia pura, y hasta en el madrigal querido para cualquiera de sus presentes hay siempre como un llanto por su truncada edad de oro, en el pasado y en lo porvenir. Don Luis de Góngora expresa así la perenne nostalgia cordobesa:

“¡Oh excelso muro, oh torres coronadas de honor, de majestad, de gallardía!

¡Oh gran río, gran rey de Andalucía,

de arenas nobles, ya que no doradas!

¡Oh fértil llano, oh sierras levantadas, que privilegia el cielo y dora el día!

¡Oh siempre gloriosa patria mía,

tanto por plumas como por espadas!

¡Si entre aquellas ruinas y despojos

que enriquece Genil y Dauro baña

tu memoria no fue alimento mío,

nunca merezcan mis ausentes ojos

ver tu muro, tus torres y tu río,

tu llano y sierra, oh patria, oh flor de España!”

La Córdoba de Rafael Botí aparece siempre como una amada reencontrada a través de su nostalgia misma. No es el pintor que se sitúa ante el natural para iluminar meramente su testimonio. Córdoba es aquí una nostalgia prolongada, esquematizada, una nostalgia traducida a la sencillez, como es la nostalgia del paraíso en los pintores primitivos, tan sencillamente expresada, con tanta ingenuidad, con tanta intimidad. “Cordobés hasta la médula de sus huesos –ve Marino Gómez Santos–, su vida está dedicada al homenaje de su tierra, y al mismo tiempo, un cordobés que retorna triunfador, con el aval de la crítica nacional en su dossier, de la que hemos espigado los vocablos definitorios de la pintura de Rafael Botí, con todos los cuales podrían reconstruirse su estética personal: sosegado, intimista, recoleto, humilde, suavidad, discreción, pudor, delicadeza, unión, mistecismo, reposo, silencio... En cuanto a paragón con pintores anteriores coinciden los críticos en citar resonancias plásticas que viene de Fray Angélico, Zurbarán, Regoyos y del aduanero Rousseau. No cabe elogio mayor”. Pero esos “vocablos definitorios” de la pintura de Botí adjetivan exactamente su eros cordobés. Francisco José León Tello lo precisa: “En la representación de patios y ricones cordobeses traduce el alma de Córdoba. Valora el aspecto externo de la objetividad: se recrea en las formas. Su actitud no es metafísica, sino estética; aspira a la belleza. Se muestra a la vez sobrio y sensualidad. No abstrae, simplifica. Proyecta un ideal de lírica e ingenua sencillez. Renuncia al pintoresquismo y a la vacuidad retórica. Respeta la intimidad del tema. Pinta con equilibrio, armonía, serenidad y elegancia: compone con claridad”. Córdoba en su esencia, esencial Córdoba.

No es insistir: es algo mucho más definitivo este advertir la trascendencia de los patios cordobeses en la pintura de Rafael Botí, porque en ellos, en estos patios, es como mejor se deja captar el secreto de esta pintura mesurada y silenciosa. Anotemos, y no de pasada, la trascendencia del silencio de Córdoba. Ortega y Gasset lo percibió: “El silencio es sorprendente: para los que de ordinario vivimos en medio del estruendo ciudadano, un instante de silencio nos suena a algo cristalino que se rompe”. El silencio que suena, la soledad sonora, el cristal de la mañana o de la tarde rompiéndose en los patios de Rafael Botí, gozosos de luz tranquila, nunca cegadora. Don Juan Valera describe un patio cordobés como si, avant la lettre, describiera uno de estos patios que pinta Rafael Botí: “Los patios, en Córdoba y en otras ciudades de la provincia, son como los de Sevilla, cercados de columnas de mármol, enlosados y con fuentes y flores. En los lugares más pequeños no suelen ser tan ricos ni tan regulares y arquitectónicos; pero las flores y las plantas están cuidadas con más amor, con verdadero mimo. La señora, en la primavera y en las tardes y noches de verano, suele estar cosiendo o de tertulia en el patio, cuyos muros se ven cubiertos de un tapiz de verdura. La hiedra, la pasionaria, el jazmín, el limonero, la madreselva, la rosa enredadera y otras plantas trepadoras tejen ese tapiz con sus hojas entrelazadas y le bordan con sus flores y frutos. Tal vez está cubierto de un frondoso emparrado una buena parte del patio, y en su centro, de suerte que se vea bien por la cancela, si por dicha la hay, se levanta un macizo de flores formado por muchas macetas colocadas en gradas o escaloncillos de madera. Allí, claveles, rosas, miramelindos, marimoñas, albahaca, boj, evónimo, brusco, laureola y mucho dompedro fragante. Ni faltan arriates todo alrededor, en que las flores también abundan, y para más primor y amparo de las flores, hay encañados vistosos, donde forman las cañas mil dibujos y laberintos, rematando en triángulo y en otras figuras matemáticas. Las puntas superiores de las cañas con que se entretejen aquellas rejas o verjas suelen tener por adorno sendos cascarones de huevos o lindos y esmaltados calabacines. Las abejas y las avispas zumban y animan el patio durante el día. El ruiseñor le da música por la noche...”.

No hay, claro está, ni tiene por qué haber demasiada literalidad entre la descripción de Valera y los patios de Rafael Botí, pero es preciso asociar sus visiones porque en las dos anida una Córdoba llena de intimidad y sencillez, tan contrapuesta a esas otras Córdobas del folclore y de la pesadumbre. Estos patios de Rafael Botí son como aquel que Eugenio d’Ors descubrió una tarde, y en cuyo frescor florecido adivinó el pudor andaluz del trabajo. El tiempo fluye, suave, misericorde, en estos patios de Rafael Botí, en sus plazas solitarias. Fluye el tiempo sin angustia, como remansándose en sus recuerdos menos ingratos, y el pintor lo detiene, moroso y humilde, en la claridad de unas horas inolvidables. No necesita Rafael Botí intentar la alegoría barroca de su ciudad para adentrarse en su alma. Le basta la ciudad misma, sus patios, sus plazas, las flores que humedece el Guadalquivir y prestigia el sol. Córdoba, así de vista y recreada en su esencial sencillez, se convierte en la pura alegoría de ella misma. Decía Octavio de Romeu que nadie sabe lo que hay dentro de un minué. Nadie sabe, tampoco, todo lo que hay dentro de un patio cordobés, de una plaza cordobesa, después de haberlos mirado y transformados en pintura Rafael Botí.

Lo que ocurre es que, desde la sencillez, el pintor ha podido captar la compleja y milenaria memoria de su ciudad, que es latina, y cristiana, y judía, y mora, clásica y popular, grave y alegre. Una Córdoba en cuyo cielo acechó don Luis de Góngora las más bulliciosas soledades, pero que es el mismo cielo claro que Rafael Botí quiere para cobijar sus rincones cordobeses. Hay que hacer la prueba de leer una exaltación de Córdoba junto a un cuadro cordobés de Botí, y entonces se verá cómo la exaltación del poeta se acompasa divinamente al tranquilo encanto de esta pintura. Hago, otra vez, la prueba con el soneto a Córdoba de Rafael Porlan, paisano y amigo del pintor:

“Jerusalén del patio y la calleja

si Roma del nivel y la plomada; meditación en bulto levantada

si llama que en la alberca se refleja;

en andas de ciprés y plata vieja

va la cal de tu tarde, ya morada, gozando, padeciendo la afilada vacilación de cirios que la aqueja.

Santa Inés en su calle. y en su huerto

la albahaca que sostiene el Martes Santo de tu Plaza Mayor de los Dolores.

Con ojeras de ver el cielo abierto transcurre de su flor a su quebranto

la gente de los ojos almanzores.”

¿Y en Córdoba comienza y acaba el tema pictórico de Rafael Botí? No el tema, que es vario, diverso, cordobés, mediterráneo, castellano, parisiense. En lo que comienza y acaba esta pintura es en su esencialidad cordobesa, como en su esencia valenciana comienza y acaba la pintura de Sorolla, y en su mediterraneidad la obra toda de Picasso. La clave cordobesa es ineludible en la interpretación de la obra recoleta y brillante al par de Rafael Botí, y para introducirse en ella es necesario detenerse antes en Córdoba.

II. Adagio maestoso del aprendiz y del maestro

“Elige por maestro a aquel a quien admires, más por lo que haga que por lo que diga”.

SÉNECA

El 8 de agosto de 1900, sietemesino el siglo XX, nace en Córdoba Rafael Botí. El Rey Alfonso XIII tiene catorce años y Juan Ramón Jiménez llega a Madrid con el alma de violeta. Seis meses antes Puccini ha estrenado “Tosca”, recóndita armonía de belleza diversa. Don Luis Mazzantini sigue terne en el ruedo. El año pasado, Julio Romero de Torres había obtenido tercera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes, y otro pintor que tendría decisiva influencia en Rafael Botí, Daniel Vázquez Díaz, en 1900, anda en Sevilla entre estudios mercantiles y pinitos de pintor. Pablo Picasso arriba por vez primera a París, pinta, como es obligado, “Le Moulin de la Galette”, y se vuelve a Barcelona. Y es de suponer que los cordobeses, en aquel entonces, cumplirian el rito de tomarse sus “vargas” veraniegos en el bar “La Mezquita”, sabrosamente acompañados de los boquerones en vinagre que La Judería legó a la ciudad califal. Ese recién estrenado novecientos es el momento de partida del pintor Rafael Botí. Pasarán unos pocos años antes de que el maestro inicie sus estudios; los suficientes para que todo su derredor lo hiciese, además de nacencia, cordobés esencial, de vocación. “Me gusta de Córdoba –suele decir– el silencio que hay en sus calles y ese aroma que viene del campo, que es una lástima que no pueda expresarse con todos los recursos de la paleta del pintor. Córdoba tiene tres colores fundamentales: el blanco de la cal, el ocre y el azul. Con estos tres colores se puede pintar todo”. Y todo lo ha pintado él, con el blanco y el ocre de las casas, los palacios y las iglesias de Córdoba, y con el azul del cielo. Rafael Botí, niño, va a encontrar en el Museo Provincial de Córdoba, juntas, las dos orientaciones de su vida: la música y la pintura, pues el Conservatorio está en el mismo Museo. Porque los estudios iniciales de Rafael Botí son los musicales, completados luego en el Conservatorio de Madrid, donde se graduará de profesor de viola (en 1919 ingresará por oposición en la Orquesta Filarmónica de Madrid como profesor de viola).

Suele creerse que el famoso “violín de Ingres” no era más que un recurso de entretenimiento, un “hobby” para las horas ociosas y desinspiradas del pintor, que tampoco serían tantas si pensamos en la obra abrumadora de Dominique Ingres. Nunca he creído que el pintor jugara con su violín, pues el violín es un instrumento absorbente, difícil de acariciar, complicado, que exige muy largo aprendizaje y ejercitada atención. lngres tocaba el violín porque estaba familiarizado con él desde niño, por cierto que antes de familiarizarse con el dibujo, y nunca abandonó del todo su vocación inicial, a la que sin duda debió la ágil sensibilidad de sus dedos, la exacta medida del rasgo, el virtuosismo de la línea. Las mano de Ingres se había educado en el brillante instrumento virtuoso, de cuya disciplina se sirvió como pintor.

Las manos de Rafael Botí también deben su educada sensibilidad al violín, del que ha sido profesor sinfónico largos años de su vida, dibujando con el arco ritmos y armonías. Habría que estudiar estas relaciones entre instrumentos musicales y pintura, en Ingres, en Botí, en Juan de Echevarría (pianista animado por Albéniz), en los que coloratura y cromatismo pueden tener mucho que ver con sus dedos educados, con su sentimiento musical. Manuel Alcorlo tambien tiene su violín de Ingres, y sería curioso analizar la correspondecia entre su color y grafía y los rápidos arpegios y trinos que arranca a su violín. Rafael Ubeda, músico tambien, pintor extraordinario, ha estudiado en su tesis doctoral las correspondencias entre música y pintura. Las licencias de interpretación que se permite José Lapayese del Río nacieron en el rubato de su violoncello, y el color que anima los cuadros de Gloria Merino está relacionado de alguna manera con su tesitura de soprano. En Eugenio Granell es visible su digitación en la guitarra, como en Darío de Regoyos. Los dibujos de García Lorca son literalmente musicales.

En la “Cartilla de Arte Pictórico” de Cecilio Pla acorde, armonía, color, tonalidad, en fin, tienen sutiles valores musicales. Podríamos, con arreglo a ellas, ensayar una aproximación técnica a la obra paisajística de Rafael Botí, al clima acordado de sus interiores, y ello de manera más rigurosa que en los casos recordados, pues en Rafael Botí coinciden, paralelos en dedicación, los dos ejercicios afines, el musical y el de la pintura. Alcorlo, tan penetrante siempre, podría ilustrarnos sobre la presencia del arco del violín en la riqueza tímbrica de la pintura de Rafael Botí, en su entonación. Claro que quien podría hacerlo definitivamente sería el propio maestro, pero Botí es hombre remiso a cualquier autocrítica complacida. No habla ni de su violín ni de su pintura. Prefiere dedicar su memoria prodigiosa a otras cosas, a sus maestros (Pérez Casas, Vives, Falla, Romero de Torres, Vázquez Díaz), a sus toreros, a Córdoba, privilegiada por el cielo, dorada por el día. Rafael Botí suele callar, prefiere pintar, pintar música callada, música de colores que suenan, como ha dicho Ramón Faraldo: “Existe una pintura cuya excelencia deriva desde luego de lo que se pinta, pero desde luego de lo que se siente. Del hecho de tener un corazón distinto y un pincel para confesarlo. Los cuadros de estos pintores aparte también se ven, aunque se oyen antes. El primero fue Fray Angélico. Después hubo más, no muchos: recuerdo a Zurbarán, a Blake, a Regoyos, al aduanero Rousseau. El último entre los que conozco puede ser Rafael Botí”... Cuadros que se oyen, pintura para escuchar.

Tan relacionadas están pintura y música, que ésta fue la causa determinante de la pasión de Botí por la pintura. Cuenta Marino Gómez Santos: “El Conservatorio de Córdoba estaba instalado en el mismo edificio del Museo Municipal. Rafael Botí, con la caja del violín bajo el brazo, entró un día en el Museo tras un grupo de visitantes. Así entró en el cielo abierto de la pintura”.

“Luego ocurrió –dice el pintor– que a los chicos de mi colegio nos llevaron a visitar el estudio de Romero de Torres, lo que acabó de colmar mi interés por la pintura. Aún recuerdo la impresión que me produjo, al entrar, el aroma a barnices; el contemplar la paleta de Julio Romero, cubierta de colores frescos, brillantes; los lienzos estupendos de aquella época suya, que me descubrian una pintura diferente, porque hasta aquel momento no había visto yo más pintura que la religiosa. Poco después me matriculé en la Escuela de Artes y Oficios de Córdoba. No había cumplido yo los diez años cuando empecé a manejar el carboncillo en aquella clase destartalada donde nos ponían modelos geométricos, lacería de la Mezquita de Córdoba reproducida en yeso por Mateo Inurria, interminables y aburridas pirámides, esferas y cubos. Hasta que un día me fuí más temprano a la clase y me apropié de una figura clásica para comenzar a encajarla en el papel antes de que llegara el profesor.

“Aquella tarde fue Julio Romero de Torres el primero en llegar, porque en aquel tiempo era profesor de la Escuela de Artes y Oficios de Córdoba. Se colocó detrás de mí y yo sentía sus ojos en mi espalda, mientras continuaba dibujando. Hasta que me dió un toquecito en el hombro. Me levanté en seguida y don Julio comenzó a remangarse los puños de la camisa, lo cual quería decir que iba a corregir mi lámina. Le entregué mi carboncillo, temblando de emoción, y Romero se puso a dibujar sin pausa hasta que el bedel dió la hora. Era muy simpático don Julio, y al levantarse me dijo: ‘Bueno, Rafaelito, me parece que está terminado y que ha quedado bastante bien; mañana empiezas otro’, Me apresuré a firmarlo para llevarlo, corriendo, a mi casa”.

Pero sigamos el diálogo de Marino Gómez Santos con el pintor: “Después comenzó su época de rebeldía artística, y algunas personas versadas en materia de arte dijeron que Rafael Botí estaba influenciado de Regoyos, pintor que él no conocía.

–“No era fácil, en aquel tiempo, tener reproducciones a la mano, como ahora, y para conocer la obra del gran Regoyos me trasladé a Bilbao. Me pasé todo el día en el Museo, contemplando aquella obra admirable”.

En 1918, el periódico “La Nación”, de Buenos Aires, celebró en Madrid una exposición con la obra actual de Vázquez Díaz. Acudió Rafael Botí para ver directamente la pintura que con tanta dureza era combatida en aquellos días.

–“Entré en la sala sin prejuicios, a pesar de las atrocidades que había oído, y ante el retrato de Rubén Darío me convertí, ya para siempre en admirador fanático de Vázquez Díaz, a quien aún no conocía personalmente. Este gran retrato fue para mí una revelación profunda. La lucha contra Vázquez Díaz era atroz, y si no le tiraban piedras cuando pasaba por delante de ciertos edificios madrileños, era porque los que los ocupaban no se atrevían. A los que tuvimos en aquellos años la valentía de ser sus discípulos y sus amigos se nos tachó de insensatos. No nos importaba, porque teníamos la intuición y la certeza de que nuestra verdad resplandecería muy pronto, como así ocurrió”.

Afianzada su amistad con Vázquez Díaz, convirtiéndose en uno de sus discípulos más queridos (con Díaz Caneja, Olasagasti y otros), profesor ya de la Orquesta Filarmónica de Madrid, Rafael Botí hace su primer viaje a París: “La visión teórica o imaginativa que yo tenía de algunos maestros de la pintura francesa se modificó sensiblemente al tener la facilidad de contemplar su obra y poder contrastar algunos detalles con la realidad bajo la luz de París. Creo que aquel fue un viaje muy fructífero para mí”. Vuelto a España, Botí participa en exposiciones y, en 1922, envía a la Nacional de Bellas Artes, que se celebraba en los Palacios del Retiro. La Medalla de Honor se votó por artistas medallados”: 133 votaron a Eduardo Chicharro; Vázquez Díaz obtuvo un voto, otro Joaquín Mir...

Su envío al Salón Heraldo de Madrid de “Artistas Independientes” merece este comentario de Francisco Alcántara, crítico de arte de El Sol: “En el centro del testero, frente a la entrada del salón, hay un paisaje de Fuenterrabía, prodigio de casta luminosidad; pero a su derecha, otro más pequeño, cuyo asunto es un aspecto de la ría de Bilbao, es algo más que esto, porque es además como el aliento apasionado del alma del artista, matizando con afectos humanos los colores de la Naturaleza. En una ocasión, y en asunto costero del Cantábrico, Botí recuerda dignamente, o sea, en espíritu, al gran Regoyos. Otros varios asuntos de Córdoba y de Madrid son dignos por su ejecución”.

Rafael Botí, como su maestro Vázquez Díaz, nace al arte bajo la luz andaluza; Vázquez Díaz, en París, percibe la gran lección de Cézanne, que disciplina; Rafael Botí recibe esa misma lección a través de Vázquez Díaz. Una lección de verdad, rigor y juventud. El que supo ser aprendiz y discípulo un día, maestro ya, puede resumir en calma los posos de su experiencia:

“Siempre fué obligación de los jóvenes el ser rebeldes y el desear algo nuevo y mejor. Esto es admirable. Con relación al arte, nunca se movieron en un clima más propicio para ellos que el actual, por los rápidos medios de información de que disponen y el respeto y el aliento que reciben por parte de la crítica, lo cual no ocurría antes. Ahora bien, sírvales de acicate el saber que los que mandan aún en el arte actual son hombres que ya eran maduros antes de que otros hombres pusieran el pie en la luna. Como Velázquez y Goya nos transmitieron el ambiente de su época, a los jóvenes les corresponde la ingente tarea de encontrar un estilo que nos dé idea de este periodo histórico de guerras, hambres, miedo atómico, secuestros y, también, el espanto de la guitarra eléctrica y los festivales de la canción, No me asustan las audacias, pero no tolero la falta de sinceridad. La obra plástica siempre se asentará sobre una arquitectura de equilibrio, ritmo y matiz, y de no ser un Miguel Ángel, la vida es corta para comprender un poco de este gran proceso, Si la impaciencia de los jóvenes pintores les lleva a improvisar, sin una base de estudio, les ocurrirá lo que a esos ciudadanos que, sin saber siquiera cuantas líneas tiene el pentagrama, se titulan ahora compositores y no dudan, incluso, en mejorar la música clásica”. (1970)

III. Minuetto: temas y variaciones

Yo no sé olvidar...

Yo no sé más que quererte hoy mucho, y mañana más”.

M. MACHADO

No sabe olvidar el pintor, gracias a Dios no sabe, y sigue queriendo todo lo que en su vida ha querido: Córdoba, sus flores, la luz de Madrid, el azul del mar, los patios ocultos, el silencio los campos abiertos a la mirada. Su repertorio temático es, como ocurre en los grandes maestros, más bien reducido, tal vez porque no sea posible amarlo todo, porque la mirada que se posa en todo nunca ahonda. Rafael Botí ha seleccionado, sin proponérselo, los temas de su pintura, que coinciden exactamente con los motivos de su alma, y sobre ellos y a su alrededor varía con la intensidad del primer amor. Córdoba, por supuesto, es el “leitmotiv” de su obra, el hilo conductor de su inicial emoción renovada: “Córdoba –escribía Antonio Merlo en 1927–, tan zarandeada por artistas cegatos, tan mal comprendida, tiene ahora un pintor de sus campos maravillosos. Mirando estos rincones que pinta de la sierra cordobesa, en donde la materia pictórica ha sido acariciada sobre la tela por un pincel enamorado, imaginemos el místico entusiasmo de este artista, que reza a la Naturaleza su oración de pintor sembrando de constelaciones polícromas las laderas agretes donde se yergue la seriedad de la encina y el romero pone sus matices de discreta plata...” La sierra, los campos cordobeses, y la ciudad toda. Córdoba entera se mira en el espejo de los cuadros de Rafael Botí y, segura de verse, calla complacida. Una plaza, una iglesia, un patio, poco más, nada menos, componen en la obra de Rafael Botí la completa sinfonía de Córdoba.

No necesita el pintor recurrir a los tópicos, le hastía y hasta le avergüenza un poco el folclore. Botí va directamente al alma de su ciudad, sorprendida en una placita, en el frescor de un patio, en unas flores, en los colores del aire de las cosas: “Colores suaves –dice Tomás Borrás–, combinaciones de luz de soles blandos, el azul fundamental para el sentido de lo tierno, el blanco eremita, el blanco de la cal de la calavera, el blanco donde el amarillo de la ardencia del astro rebota y emblanquece y candidece la faz del ámbito, líneas delicadas como melodías del dibujo, ¡oh, Rafael Botí!, ¿adónde nos llevas mediante la mirada, a qué mundo, al mundo como debería ser?” Nos lleva al mundo misterioso que entrevió en Córdoba, que es un mundo en el que se mezclan rezos y sensualidades muy antiguas, grandes silencios que es difícil adivinar, nostalgias y deseos, todo ello expresado con sencillez, sin retórica, sirviéndose únicamente de unas paredes, unas flores, unos cacharros, y de la luz.

Elena Flóres, de mirada tan inteligente, ha resumido con exactitud la temática de Rafael Botí, su obra diversa y unitaria: “Playas, rincones rurales, algún interior, flores y bodegones de frutas son retratos que el pintor reseña en sus óleos. En el lenguaje habitual de la información se diría que lo pintado por Botí son paisajes y composiciones, pero algo nos hace detenernos ante esa definición que podría escamotear el distingo entre paisaje y retrato de la naturaleza”.

“Rafael Botí estudia en sus cuadros la psicología de unas playas que sufren sin alivio de sombras protectoras la fuerza del sol contínuamente: nos referimos a las playas alicantinas de La Mata, cuyo único adorno vegetal son las pitas, La fisonomía de esa parte del litoral mediterráneo, con la enorme soledad de sus llanuras, se encuentra plasmada en la obra de este artista cordobés, en tonos reposados del azul, grises y blancos: retratada en ese momento de descanso cuando el sol abandona su constante irradiar. La factura de estos cuadros es compacta de materia y perfectamente alisada en su superficie.

“Cambia el estilo de su pintura en otros cuadros. El Cristo de los Faroles y bodegón de frutas y algún puerto norteño y la cocina rural. Botí permite entonces que la materia vibre con toda su capacidad expresionista, grumosa y de más fuerte coloración. Aquí la pintura obtiene su presencia más categórica y marca su propia psicología, Dos vertientes distintas en el mismo artista; ambas se complementan en ese sentido apuntado líneas arriba de la manera de ver lo que tiene ante sí”. Pintor de Córdoba, del mar, pintor de flores y bodegones, y pintor de Madrid.

“La luz de Madrid –dice el pintor– es una de las más bellas y finas del mundo, aún más que la luz andaluza. No me ha ocurrido a mí lo que a Darío de Regoyos cuando se trasladó del norte a Andalucía: la luz le cegaba y no podía pintar. El aire de Madrid, aun con la moderna polución atmosférica, es en algunos sectores maravilloso”.

El aire de Madrid, el aire de Córdoba, el aire de las cosas, el tiempo que fluye a su aire, como fluye en Azorín. Precisamente Tomás Borrás propuso esa relación Botí-Azorín. Uno y otro atienden en especial al mundo vecino y familiar, casi siempre inadvertido por los demás, los dos se dejan encantar por las cosas vulgares, nada aparatosas, por las cosas sin retórica, cuyos primores sacan a la luz, como diría Ortega y Gasset. He aquí la reflexión de Tomás Borrás (escritor, por cierto, estúpidamente olvidado): “Si se traslada de la pintura a la prosa la obra de Rafael Botí, podríamos equiparla a la del sutilmente inmóvil Azorín. Rafael Botí pinta las cosas. Unas veces con primor artesano, otras como partes de una visión en abandono, otras en un grupo, o en extensión, digamos paisaje. Pero las cosas, no las personas son el objeto de su íntima dedicación. De ello se deduce que Rafael Botí es el pintor de lo sencillo. Nada más complicado que la sencillez, porque la sencillez es el núcleo del que derivamos los supuestos que forman el cimiento de nuestra filosofía de la vida. En la cual hay un capítulo que trata de la filosofía de las cosas. Rafael Botí nos las presenta delante, con un ademán religioso. Ahí está lo que nos acompaña, amistoso, en el vivir.”

“Por eso su técnica –ya saltó la apestosa palabra– es somera, pero delicada. No hay en estos cuadros sino los simples elementos que componen una forma consabida. Sin embargo, ¿por qué son tan seductores? El secreto es que a las cosas pintadas por Rafael Botí las envuelve un halo de poesía”.

“Todo lo puro, lo suavemente adicto, lo que crea nuestra mano en acto de amor, lo que usamos y nos beneficia, la poquedad más poca y corta de nuestro pequeño universo de alrededor, el repertorio de la cosidad teñida de humanidad, es poético en sí, por mucho perifollos industriales que lo desfiguren... Pues el hecho de que estemos a solas aquí abajo, con ellas, con las cosas, y sean las cosas nuestras criaturas y nuestra ayudantía, las eleva de su mineralización, y nos hablan con su silencio. Rafael Botí ha escuchado ese silencio, y por ello sus cuadros infunden sentimientos. Es, pues, un pintor sentimental, es un pintor en cierta manera romántico. ¿Y no es romántico Azorín? Ser romántico es exaltar un aspecto de la vida, elevándolo a categoría supina.

“Con Rafael Botí no pueden las brujas. Ni la bruja de los ismos ni la bruja de lo denominado moderno, cuando no hay otro piropo a mano para calificar. Botí es él y las cosas, es su alma intocada y sus cosas en éxtasis niño, es el revelador de un costado del ser, y el que hace deliciosos los elementos de esa cuarta parte de la vida. ¿Puede hablarse de una Pintura en verso contraponiéndola a otra Pintura en prosa? Siempre sería la metáfora revelación de que en lo intacto y almado hay un eco musical que el corazón percibe. Musicalmente, la Pintura de Rafael Botí es cantata. Sin triunfo, pero con salmo; es decir, con una chispa de lo divinal sazonando lo terreno.

“No pasará nunca la Pintura de Rafael Botí, porque no tiene moda. Tiene estilo, eso sí. y revela una poderosa fuerza semejante a la del franciscanismo, el gesto del hombre-ángel de Asís. Hermano árbol, hermano vaso, hermana manzana, hermanísimas cosas al alcance de nuestro deseo y de nuestro servicio, que os sacrificais sin queja, símbolo de vidrio, de madera, de piedra, de hierba, de olor, de sol. Contemplaciones y espejos de nuestra falta de condiciones para hacérnoslo todo nosotros, que las sumisas cosas suplen. Cosas que decimos menores, a veces decisivas, que están aparte y en nosotros como esposas con lámparas prudentes, que hacen nuestro vivir más fácil y amable, y sin las cuales moriríamos, como el pobre animal, el de potencia permanente pero limitada, otro habitante del planeta sin espíritu creador y sin revelar ni vaciar en otra forma que la suya la idea: sin cosas. En fin, que con las cosas somos, y sin las cosas no seríamos...”

IV. Rondo de la obra bien hecha

“Días de trabajo... únicos días en que he vivido”

ALFREDO DE MUSSET

La obra de Rafael Botí puede advertirse en tres momentos. Uno, el inicial, en que la proximidad de Romero de Torres –nunca su influencia– viene a significar Córdoba, una Córdoba callada, escueta, en la que sus símbolos son los literales de sus patios y sus plazas, sin tentaciones alegóricas. Otro momento sería el de su mirador de París, y, sobre todo, el de la lección de Vázquez Díaz, que vino a corroborar la sobriedad instintiva del pintor, cierto que constituyéndola más, vigorizándola. Vázquez Díaz deja en su discípulo Rafael Botí la riqueza de sus grises argentados. El tercer momento debe ser el de la asunción de los dos momentos anteriores, personalizándolos hasta hacerlos inconfundibles, intransferibles, con una melódica proclividad a la luz impresionista, sin dejar, no obstante, que la embriaguez cromática se adueñe nunca de la composición.

De cuantos discípulos ha tenido Vázquez Díaz (Caneja, Juan Antonio Morales, José Caballero), sólo Rafael Botí ha permanecido fiel a la estética del maestro, siendo, a pesar de ello, o tal vez por ello mismo, el menos relacionable, figurativamente, con don Daniel, cuya lección perdurable hay que localizarla también en la alegría íntima de su obra (“una alegría que es fruto de un gran amor”, como decía el maestro), en la claridad musical que la solemniza mansamente, en la pulcra dicción.

Si miramos bien los cuadros de Rafael Botí sorprenderemos en ellos la huella de la enseñanza poscubista que redimió a don Daniel de cualquier continuimismo impresionista. No es que Rafael Botí tenga cosa que ver con el neocubismo, pero sí que aprendió a través de don Daniel la lección impávida de la geometría, una disciplina que en la obra de Botí no asoma sus artistas, pero que sí sugiere su indiferencia y hasta su repulsión por la orgía cromática, por la confusión. Un casto aire musical recorre estas composiciones de claro lenguaje y poético sentido. Una luz mañanera las cobija, una luz que es la antítesis de cualquier vagarosidad. Las cosas se desnudan de toda retórica y se ofrecen exentas, se diría que casi ingénuas, pueriles –niñas–, extrañas a todo lo que no sea su inocente esplendor, y siempre tan recatadas, tan negadas a exhibirse que sólo se dejan sorprender en la intimidad.

Se ha dicho que fray Angélico pintaba de rodillas sus Madonnas, que Regoyos se arrodillaba para pintar una col. ¿Y Rafael Botí? ¿Cómo pinta Rafael Botí?

Temblando de emoción, con la sensación de un intruso. Ve las cosas –un patio, el campo, unas flores– como cerrados paraísos a los que no es lícito acceder, huertos cerrados en los que no se debe entrar, que hay que dejar así, como están, sin tocarlos, como la rosa del poeta. Pero su timidez de contemplar se ve seducida por la quietud. y el silencio de las cosas y, de puntillas, para no azorarlas, se acerca a ellas y las retiene sin que lo adviertan, y así de castas y sosegadas nos llegan las cosas desde sus cuadros, hechas pura esencia ya, recuerdo vivo, soñado testimonio. La realidad no hiere aquí con ninguna de sus notas acuciantes.

Todo se mitiga en el reposo de la luz, en la fiesta íntima de los colores, en la hora silente de una siesta monacal, con sueño de ángeles. ¿No habéis presentido en la pintura de Rafael Botí algo así como una paz de claustro, la paz antigua de los jardines claustrales, solitarios? Ello es debido al clima intimista en que todo se ofrece, a la amorosa soledad en que todo se ordena. La Naturaleza está ahí, es cierto, pero con su frenesí ensordinado. Las cosas nos hacen llegar su informe preciso, pero traducido a pintura ya, recreadas hasta no ser ya exactamente ellas mismas, sino su pura naturaleza pictórica. Y aquí, en esta traslación de la realidad, es donde hay que situar a Rafael Botí.

Esto es una plaza, un muelle del Sena, un jardín, un bodegón, la playa, unas flores, claro que lo son, pero son otra cosa ya: son su conversión en pintura, y si aluden tan humanamente a lo que originariamente son es porque su lenguaje no es el del mero parecido, sino el lenguaje de su esencialidad. Sólo una pintura intrínseca puede comunicarnos la emoción de las cosas. La otra pintura, sin ni siquiera llegar a la literalidad de la fotografía, se queda siempre en su apariencia.

Hay aquí también, y muy visible, un propósito de reducir a su pura expresión plástica lo que podría ser, de querer el pintor, lujoso despliegue de ornamentos. Pero Rafael Botí va quitando al cuadro todo cuanto no es esencial al cuadro, privándolo de cualquier sensualidad accesoria, reduciéndolo a su esquema íntimo formal. Podría, de querer, dar suelta aquí a cualquier recurso barroco, pero su raíz cordobesa –senequista– lo compromete en una ascésis casi total. No hace concesiones al pintoresquismo andalucista, precisamente porque es esencialmente andaluz, y allá al fondo, como esos pájaros invisibles que pueblan los huertos, al fondo de cualquiera de estos cuadros, se presiente, grave, un bordón, y hasta puede que una copla.

Rafael Botí ha pintado Córdoba, Madrid, París, la primavera siempre nueva de su jardín de Torrelodones, la orilla mediterránea. y Córdoba entre todas esas ocasiones. Córdoba siempre.

¿Es, en definitiva, Rafael Botí el supremo pintor de Córdoba? Lo es, cierto que de manera diferente a la de Julio Romero de Torres. En estos patios cordobeses de Rafael Botí poetizan su secreto las tres culturas de Córdoba: la judía, la cristiana, la árabe. Un silencio milenario cobija estos patios llenos de sosiego, pulcros, frescos, iluminados por cielos siempre benignos. Córdoba, resumida en sus plazas emblemáticas, opone aquí su estoica soledad al bullicio y a la alegoría bizantinos de otras imágenes cordobesas. Una gravedad nobilísima yergue la ciudad califal sobre el tapiz convencional del olé. La Andalucía de Rafael Botí, popular y aristocrática a la vez, nada tiene que ver con los folclores más o menos sublimados.

Hay siempre en Rafael Botí, en su visión de Córdoba, en sus paisajes, en sus interiores, un pudor expresivo remiso a claudicar. Este pudor, pictóricamente, se llama sobriedad, renuncia a los recursos de lo innecesario, victoria de la sencillez sobre la sabiduría “pompier”. ¡Qué difíciles estas sencillas composiciones intimistas de Rafael Botí! Este procurar siempre que el oficio no destruya la espontaneidad, que la ingenuidad de la mirada no encuentre obstáculos en su expresión pictórica. Su obra es una amorosa marcha hacia la expresión ascética, Que nada estorde la expresión elemental de las cosas, aunque su logro pueda suponer el sacrificio de no pocas posibilidades brillantes. Pintura en su esencia, liberada ya de cuando no sea sensibilidad, forma pura, color puro.

“Su doble sensibilidad de músico y pintor –escribió Vázquez Díaz–, le hace percibir la música del paisaje y el canto del mirlo que acompaña su silencio mientras pinta. Este pintor tiene su violín que deja en casa cuando viene al campo, para oir la melodía de los cielos. No cabe mejor definición de la pintura de Botí: En sus paisajes hay que guardar silencio para escuchar su música. Cuando Rafael Botí va a pintar el paisaje elegido, siempre le acompaña un pájaro. Bella y fina glosa a la pintura de Botí. Toda su vida es un largo y atento paseo maravillado ante la Naturaleza. Hay en este pintor una pureza, una necesidad de pintar que aparece en el hombre desde la infancia y que en Botí se conserva hasta en sus últimas obras. En nuestro España, sólo hay un pintor de esta pureza: Regoyos en sus pequeños paisajes franciscanos...”

De el libro “Grandes Maestros de la Pintura Andaluza”, 1991