Fernando Martín Martín

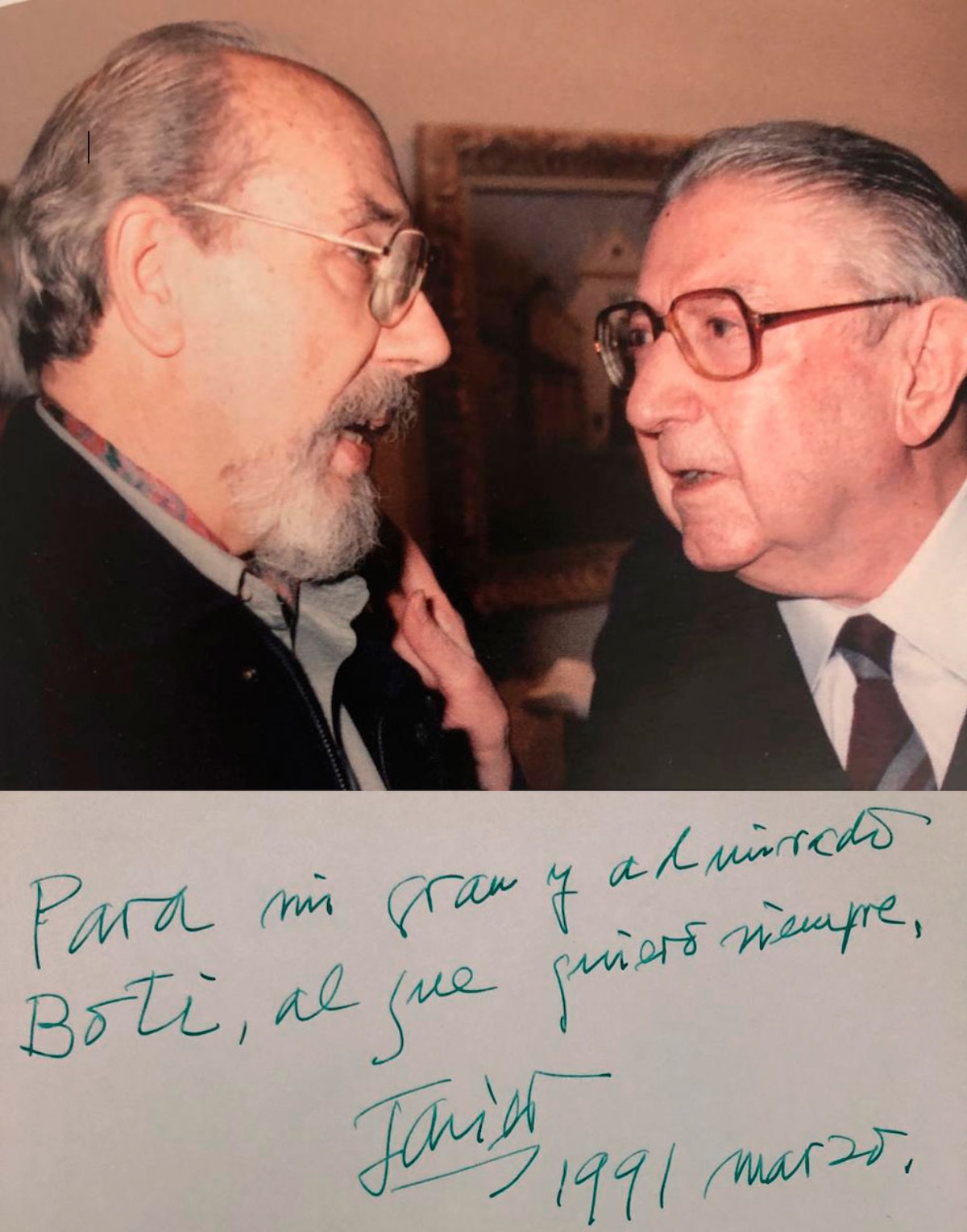

Con Javier Clavo en su exposición de Tabacalera. Madrid 1989.

Definir la pintura de Rafael Botí en términos de estilo o tendencia es complejo, en tanto que su obra, si bien recoge algunas características que acreditan su incorporación a la modernidad, desde el impresionismo al cubismo, sin olvidar referencias cromáticas y formales similares en ocasiones al hacer de los fauvistas y al ingenuismo de Rousseau, en realidad el arte de Botí no está adscrito a ningún «ismo» concreto, y puestos a ubicarlo dentro de una calificación convencional al uso, su estilo sólo responde a su sensibilidad creativa. De tal forma ello es así, que estudiando su larga trayectoria, observamos que no existen cambios estilísticos en su pintura, guardando una permanente fidelidad conceptual desde sus comienzos en los años veinte hasta el presente. En este sentido resulta altamente revelador comprobar cómo su estancia en la capital francesa –cuyo único testimonio pictórico que sepamos es el cuadro titulado Viejo París, 1929– no se diferencia en absoluto de su obra anterior y posterior, pareciendo responder su existencia más que nada a un valor meramente documental de su permanencia en París.

Si queremos precisar esas características propias de la vanguardia latentes en su obra, a la que he hecho referencia antes, será el postimpresionismo en cuanto a técnica y el sentido volumétrico de espíritu cezaniano, transmitido como se ha dicho en la introducción, por su maestro Vázquez Díaz, las notas renovadoras más sobresalientes de su pintura. El tratamiento exquisito del color, matizando casi siempre el acento estridente en pro de la armonía y equilibrio elegante de las formas, se aprecia en el extraordinario cromatismo conseguido en sus lienzos, cuya intensidad y viveza logra, a veces, alcanzar la exaltación fauve, y digo «a veces» por el admirable sentido del color que poseen, pleno de luz y delicadeza.

Si por figuración entendemos la realidad circundante captada por los sentidos, Botí ha sido siempre un pintor figurativo que tiene en el paisaje su principal argumento temático, ya sea paisaje urbano o rural referidos a Córdoba y Madrid, las dos ciudades que tienen para él un mayor significado, la primera por ser donde nació, la segunda por residir en ella desde los diecisiete años. Ya en su primera exposición individual celebrada en el Círculo de la Amistad de Córdoba, en 1923, presentó una selección de paisajes dedicados a su ciudad natal, a rincones de Madrid y pueblos de Andalucía, que anunciaban su inclinación y gusto por este motivo. Desde entones, y hasta la fecha, exceptuando algunas composiciones dedicadas al bodegón o interiores domésticos, Botí ha seguido cultivando el paisaje erigiéndose en uno de los mejores representantes del género en España, junto al asturiano Darío de Regoyos –con el que por cierto guarda afinidades tanto de orden técnico como temático–, Joaquín Mir o Santiago Rusiñol, por citar tres nombres que como él se enmarcan dentro del postimpresionismo y alcanzan cotas de interpretación excelentes.

Córdoba como tema constante de inspiración, la Córdoba exterior, con su sierra majestuosa y naturaleza multicolor, o la Córdoba de piedra, la de calles estrechas y solitarias, plazas en silencio roto sólo por el lenguaje sonoro del agua de una fuente, iglesias y conventos recoletos de muros blancos y limpios. «De Córdoba –nos dice Botí– me ha gustado pintar cualquier cosa, pues allí le sorprenden a uno hasta los jaramagos que salen en los tejados. Y casi siempre la he pintado del natural, aunque otras veces también soñando».

Al igual que el que fuera su maestro de dibujo en la Escuela de Artes y Oficios, el famoso Julio Romero de Torres, Rafael Botí ha pintado también cada uno de los rincones singulares de Córdoba, pero contrariamente al autor de la Chiquita Piconera, ha preferido prescindir de todo elemento humano para concentrarse en el entorno arquitectónico, sin la carga alegórica y simbólica que poseen los cuadros de su ilustre paisano y preceptor, ambos ofrecen dos visiones distintas de Córdoba, el primero toma como protagonista al hombre dentro de un contexto histórico sentimental con intención trascendente, Botí, más modesto en su pretensión, opta por el escenario de los hechos, con la mirada espontánea e ingenua de la inocencia de aquél que se acerca por primera vez a la naturaleza.

El arte de Botí tiene la virtud de contener una cualidad privativa y exclusiva de la música, es decir, de todas las expresiones artísticas, la música es la única que por su carácter intangible y anicónico, sólo es perceptible desde un sentimiento interior para el que la escucha, Botí por su condición privilegiada de dominar por igual los secretos de la pintura y la música, parece que es consciente de ello, y quizás precisamente por esto, su obra posee el singular atractivo de transmitir al que la contempla el mismo fenómeno sensitivo que nace en esta ocasión desde la belleza material de las formas y el color, y es que su obra habla directamente al espíritu, provocando sensaciones de bienestar y serenidad que inducen a reconciliarse con la vida. He señalado antes que de querer determinar un estilo en la pintura de Botí, este sería sin duda el de la sensibilidad, radicando aquí su irresistible sugestión y capacidad emocional.

Cuadros por lo general de pequeño formato que favorecen la intimidad, nos relatan de forma sencilla y clara los temas habituales de su pintura, o lo que es lo mismo, su amor por los paisajes, jardines o enseres cotidianos, los cuales son mostrados en su lado más poético y lúdico. Decía Spengler que el impresionismo es la pintura de la felicidad, y ciertamente ante la obra de este joven artista de noventa años, parece cumplirse tal aserto con la particularidad añadida de tener el don de la intemporalidad como lucidamente nos recordó Mario Antolín Paz en un bellísimo texto dedicado a Botí: «Sus cuadros pueden verse hoy con la misma emoción que se verán mañana o con los que pudieron contemplarse hace cincuenta años». ¿De cuantos pintores se puede decir lo mismo?

F. M. M.

Córdoba, Arte Contemporáneo 1957-1990. Junta de Andalucía, 1991