Rafael Santos TorroellaMiembro de las Asociaciones Internacional, Española y Madrileña de Críticos de Arte

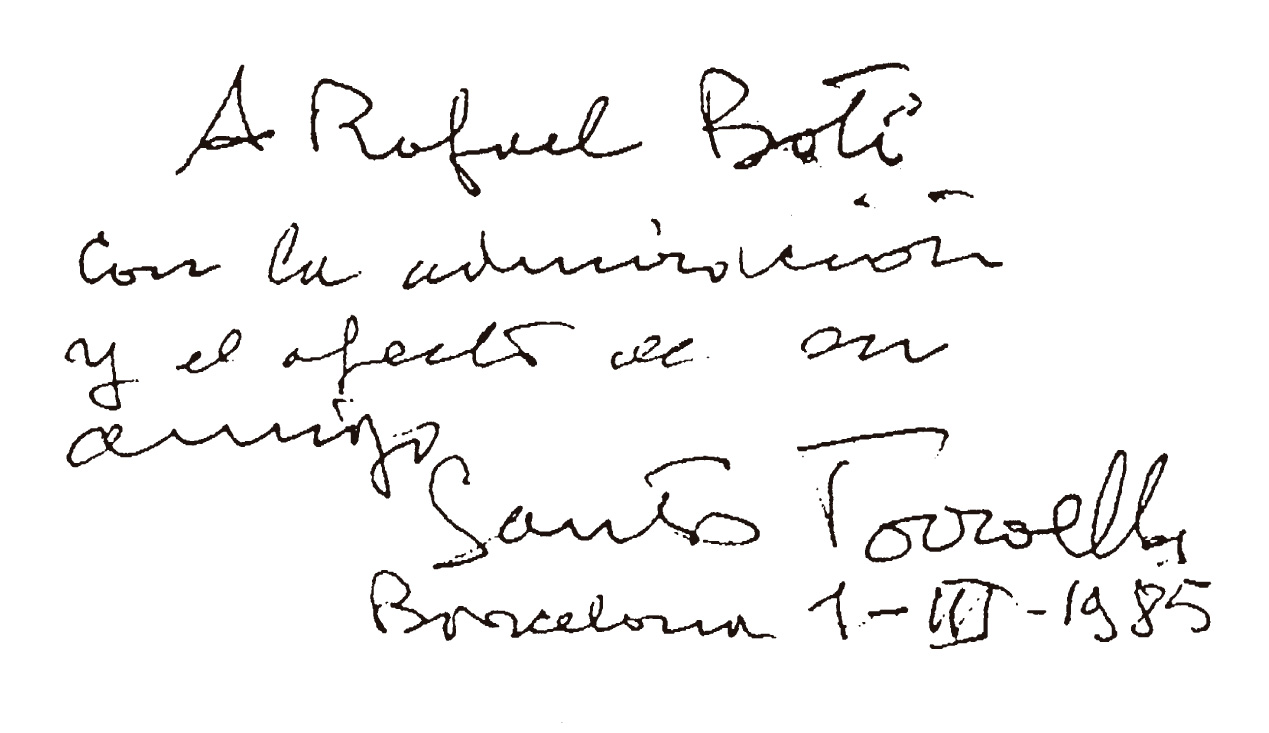

Con Rafael Santos Torroella en la exposición organizada por Caja Madrid en Barcelona, 1985

RAFAEL BOTÍ, DE LA GENERACIÓN DEL 27

No conozco personalmente a Rafael Botí, pero sé desde hace tiempo de su obra, a la que tengo en gran estima. Contamos con muchos amigos comunes, entre ellos sus paisanos Pedro Bueno y Ángel López-Obrero –éste tan querido, como se sabe, en Barcelona–, o como Pepe Caballero, andaluz también, de Huelva, pero madrileñizado como Rafael Botí, a través del testimonio de los cuales fácil es formarse buena idea del talante cordial que le caracteriza y de la gran simpatía humana que de su persona debe desprenderse, cuando es esa misma simpatía la que inspira a todos. A mí hay, además, dos aspectos que me atraen particularmente en lo que a la obra de Rafael Botí se refiere. Uno es el de lo que me atrevería a denominar su... mediterraneísmo. El otro, el de que constituye claro exponente de una generación de pintores a la que debemos muchas cosas pero que, por las difíciles circunstancias y las bruscas mutaciones que le tocó vivir, no han sido, salvo contadísimas excepciones, apreciadas como debieran.

Pudiera ser que lo que me indujera a pensar en el primero de dichos aspectos fuese el apellido Botí, que se me antoja de catalana formulación, con ese agudo final en «í» que tan repetidamente –Gaudí, Galí, Dalí– percute en los anales de las artes de análoga procedencia de este siglo. ¿Tendrá, efectivamente, el dilecto pintor cordobés algún ascendiente catalán que explique en cierto modo esa especie de afinidad electiva que parece existir entre su pintura y una de las tónicas más generalizadas entre los prosélitos del novecentismo mediterraneísta de los años 20? Como quiera que sea, ciertas concomitancias en tal sentido, aunque se deban a otras motivaciones, son para mí evidentes. Hay en la pintura de Rafael Botí esa aspiración a la claridad, la serenidad y el equilibrio que distinguió a los novecentistas catalanes, más o menos d’orsianos o sunyerianos, entre los cuales no se puede omitir, por más que así suela hacerse, el nombre de Salvador Dalí. Del primer Salvador Dalí, por supuesto, el de los años 1923 a 1926, que es al que Rafael Botí por fuerza tuvo que conocer y tratar en el Madrid de aquellos años, pues frecuentaron los mismos lugares y tuvieron, en parte, los mismos amigos. Discípulos ambos de Vázquez Díaz, eran asiduos del llamado Café Social de Oriente, en Atocha, donde Barradas tenía su tertulia, a la que acudía, entre otros, el futuro escultor Alberto Sánchez, y donde Dalí, en 1924, le hizo a García Lorca un retrato a tinta que hoy nos impresiona porque, en el desgarro de sus manchas, con sus violentos contrastes de luz y sombra, parece como agazapada una fatídica premonición de la trágica muerte del gran poeta. Hay huellas de Barradas en ciertas figuras pintadas por Dalí en aquella época, sobre todo en algunos autorretratos en que las facciones están sintetizadas o eludidas a la característica manera del pintor uruguayo, pero creo que también las hay en determinados paisajes que responden, como otros de Botí, a un espíritu de simplificación, casi de ingenuidad, un tanto a lo Barradas, por más que en uno y otro predomine un prurito de estructuración formal en buena parte debido a la influencia de Vázquez Díaz. Recuerdo un paisaje de Rafael Botí, titulado Bidasoa, de 1926, que, por su paralela teoría de montañas al fondo, me hace pensar en una amplia visión panorámica de Cadaqués pintada por Dalí tres años antes...

Pero quizá sea mejor dejar a un lado ese juego, tantas veces engañoso o fútil, de unos influjos concretos, para tener en cuenta lo que, más que a los mismos, seguramente responde a la peculiar atmósfera que, en el fondo, respiró toda una generación. Esa generación, a la que Rafael Botí pertenece, es también la que entre los poetas se llamó «del 27» o «del homenaje a Góngora» (homenaje con motivo del tricentenario de la muerte del «recuperado» poeta cordobés), denominación que resulta incomprensible no se haya hecho extensiva a los artistas que fueron los compañeros de viaje de aquéllos: poetas y escultores como Miguel Ángeles Ortiz, Bores, Cossío, Dalí, Fenosa, Moreno Villa, Palencia, Peinado, Gregorio Prieto, Togores, Uzelay y Viñes, quienes precisamente figuraron, junto a Picasso, Manolo Hugué y Juan Gris, en el famoso número especial –vestido de azul y terciopelo– que en 1927 dedicó la revista malagueña Litoral al extraordinario poeta de las Soledades. Pero la nómina podría hacerse mucho más numerosa, para incluir, asimismo, entre otros, a Juan Bonafé, Ramón Gaya, Pedro Flores, Garay, Eduardo Vicente, Souto, Masside, Díaz Caneja, Pelegrín... y, por supuesto, a los cordobeses Rodríguez Luna, López-Obrero y Rafael Botí, para citar tan sólo a aquellos en quienes cabría advertir algún tipo de afinidad. Es la generación a la que tocó vivir en plena juventud la convulsiva etapa de la historia española de nuestro siglo que va de la dictadura de Primo de Rivera a la Guerra Civil de 1936-1939, con los ostracismos, emigraciones y ensimismamientos consiguientes. Todo ello tuvo que acusarse decisivamente en la vida y la obra de los artistas de dicha generación, hasta el punto de que acaso no haya existido entre nosotros ninguna otra caracterizada por unos rasgos o unas circunstancias comunes tan marcados, aunque a los más de ellos el que así fuera sólo habría de servir para que no se los valorara como en justicia se merecen.

Dejando aparte tales circunstancias, cuyo análisis o comentario nos llevaría demasiado lejos, hay algo que de dicha generación quisiera destacar. Y es que fue ella la que liquidó definitivamente la retórica academicista y el farragoso realismo, más o menos costumbrista o social, que venía arrastrándose desde el siglo XIX, al propio tiempo que, por otra parte, fue también la primera que se planteó seriamente los postulados de una vanguardia no contaminados aún por la precipitación de los ismos y, en torno a ellos, las especulaciones del mercantilismo multinacional que habrían de sobrevenir después.

Quizá sea por ello por lo que en casi todas las obras de los artistas de la «generación del 27», sobre todo en las de aquellos sus años juveniles, hay un frescor de pulcritud y de inteligencia, una muy sostenida depuración formal y expresiva, incluso si se quiere un decidido espíritu de aventura, pero de aventura sin mixtificaciones ni petulancias abusivas, que las hace hoy inconfundibles.

En casos como el de Rafael Botí, quien parece haberse quedado voluntariamente a trasmano durante prolongados tramos de su vida, los rasgos que acabo de apuntar se hallan patentes, sobre todo, en la limpidez y delicadeza de su paleta, la gustosidad fervorosa de su dicción y el especial recogimiento, como de venturoso oasis de paz, que su pintura respira. Hay en ella algo así como una quietud represada, de encantamiento o de gongorina soledad sonora, de la que él, como músico que también es, tanto sabe. Pepe Caballero, que es uno de sus mejores amigos y acaso quien mejor lo conoce, ha escrito muy certeramente sobre la pintura de Rafael Botí que, en ella, «un mutismo sin fondo anuncia lo que ocurre o lo que puede ocurrir de un momento a otro. Un silencio que tamiza los colores de esperanzas de aurora. Una submarinidad de azules exalta las rosas, una juventud de nido surge de los hogares, una pereza de sonido se estancia en los patios».

Qué exacta y sugestiva es esta lírica precisión de Pepe Caballero acerca de la pintura de Rafael Botí. Casi tanto como aquella otra, también de él, que por la mirífica muchos han repetido después: la de que «siempre canta un pájaro en sus lienzos...». En los lienzos, paisajes, naturalezas muertas, floreros o interiores de Rafael Botí. Pero ese pájaro a veces pienso que debe de ser hermano gemelo de aquel otro de la leyenda áurea al cual un anacoreta se quedó tan embelesado oyéndolo que, sin darse cuenta, se pasó cien años arrullado por sus trinos.

DE LA PRESENTACIÓN DEL CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN CELEBRADA

POR CAJAMADRID EN BARCELONA EN 1985.

Rafael Santos Torroella, Retrato de Rafael Botí, 1985